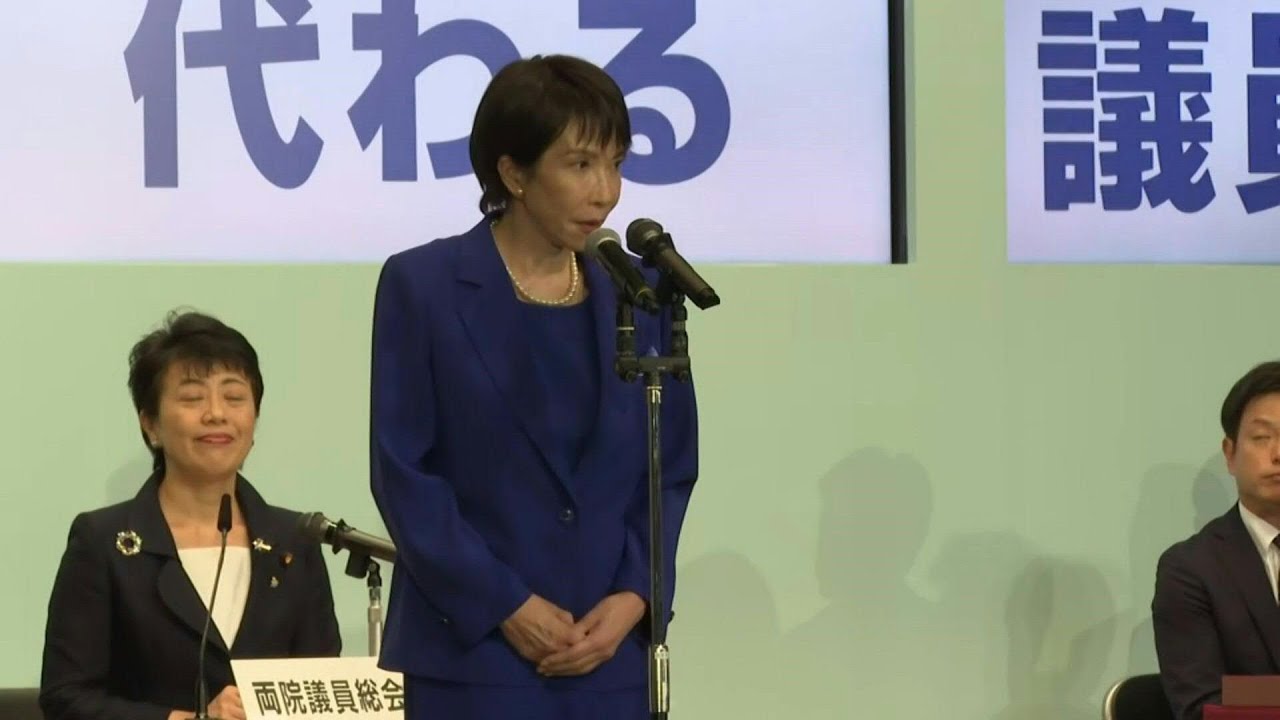

Sanae Takaichi vient d’être élue à la tête du Parti libéral-démocrate. Si elle devient Première ministre, elle brisera un plafond de verre au Japon, mais son profil conservateur interroge sur la portée réelle de ce tournant historique.

Le Japon s’apprête à vivre un moment historique, Sanae Takaichi, 64 ans, vient d’être élue à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), formation conservatrice au pouvoir presque sans interruption depuis les années 1950. En remportant le second tour du scrutin interne face à Shinjiro Koizumi, elle devient la candidate la plus probable pour succéder au Premier ministre sortant et accéder à un poste jusqu’ici réservé aux hommes.

L’événement suscite un mélange d’enthousiasme et de scepticisme. Pour la première fois, une femme pourrait diriger l’un des pays les plus en retard parmi les économies développées en matière d’égalité de genre (le Japon est classé 118ᵉ sur 146 au dernier indice mondial de l’égalité entre les sexes).

Un parti verrouillé par des décennies de patriarcat

Le PLD reste un bastion masculin. Les femmes y représentent moins de 10 % des députés et encore moins des postes à responsabilité. L’ascension de la nouvelle élue relève donc d’un exploit politique car elle s’est imposée au premier tour avec un peu plus de 31 % des voix des parlementaires et des membres du parti, avant de l’emporter au second tour par 185 voix contre 156. Cette victoire s’inscrit dans un contexte de défiance croissante envers le PLD, fragilisé par des scandales de corruption et une baisse de popularité. Miser sur une femme peut apparaître comme un pari stratégique pour moderniser l’image du parti sans rompre avec ses fondements conservateurs.

Si son élection est saluée comme une percée symbolique, Sanae Takaichi défend des positions très éloignées des combats féministes. Elle s’oppose à la possibilité pour les couples mariés d’avoir des noms de famille différents, refuse toute réforme visant à permettre à une femme de monter sur le trône impérial, et s’est montrée réticente à élargir les droits des minorités sexuelles. Nationaliste assumée, proche de milieux conservateurs influents, elle admire ouvertement Margaret Thatcher, qu’elle cite comme modèle de fermeté et d’autorité. Sa victoire reflète davantage la recomposition stratégique d’un parti en quête d’un nouveau visage que la volonté d’un virage progressiste.

Entre espoir d’émancipation et risque d’instrumentalisation

L’accession d’une femme au poste de Premier ministre pourrait, malgré tout, créer un effet d’entraînement symbolique. Pour les jeunes Japonaises, voir une femme occuper la fonction suprême peut élargir l’horizon des possibles. Cette visibilité pourrait aussi forcer le gouvernement à nommer davantage de ministres femmes ou à répondre à la pression croissante des mouvements féministes japonais qui réclament des réformes concrètes parmi lesquelles, quotas électoraux, congé parental mieux réparti, lutte contre les violences sexistes au travail. La stratégie du PLD pourrait consister à se présenter comme « renouvelé » sans remettre en cause ses fondamentaux.

L’histoire politique japonaise a déjà connu quelques pionnières, Takako Doi à la tête du Parti socialiste dans les années 1980, Yuriko Koike élue gouverneure de Tokyo, mais aucune n’avait franchi la dernière marche vers la primature. Sanae Takaichi pourrait donc devenir un symbole durable ou l’incarnation d’un phénomène bien connu, la “falaise de verre”. Ce concept décrit la tendance à nommer des femmes à des postes de pouvoir lorsque la situation est fragile et le risque d’échec élevé. Le PLD, fragilisé par des scandales et en perte de popularité, pourrait l’avoir choisie pour donner l’image du renouveau tout en la plaçant au sommet d’un édifice instable. Une première historique, certes, mais dont la portée dépendra de sa capacité à transformer ce rôle risqué en véritable levier de changement pour les Japonaises.

Ajouter un commentaire